Membres de l’Intitut Courtois:

Audrey Laventure (UdeM, département de chimie)

Delphine Bouilly (UdeM, département de physique)

Glen Berseth (UdeM, département d’informatique et recherche opérationnelle)

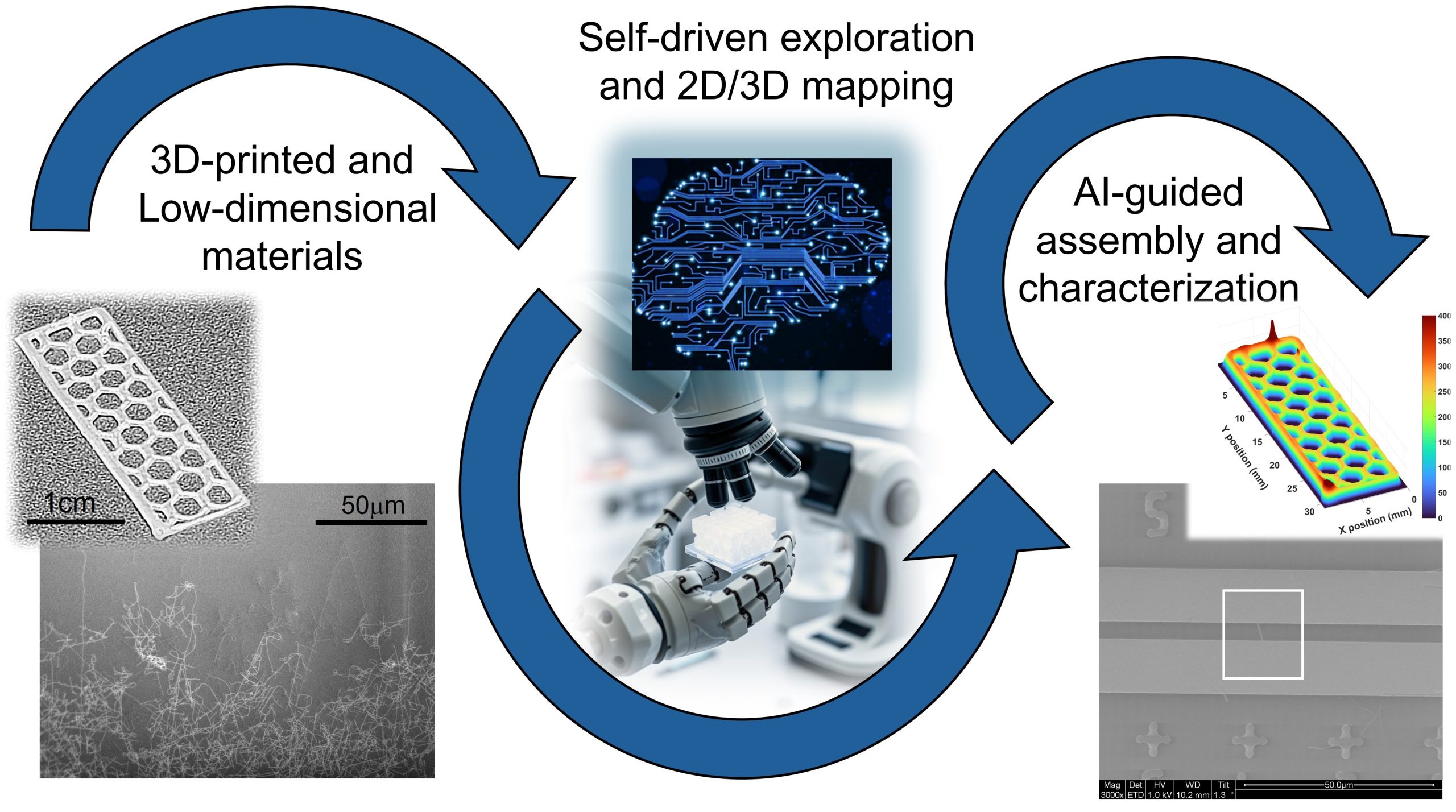

Comprendre le comportement d’un échantillon complexe, composé de différentes couches et/ou nanostructures, implique de localiser les interfaces d’intérêt dans l’échantillon. Cette étape est cruciale, mais chronophage, puisque ces interfaces d’intérêt sont par nature dispersées dans un grand espace de moindre intérêt, ce qui revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. L’espace à explorer est typiquement beaucoup plus vaste que ce que les microscopes peuvent observer en une seule image, ce qui oblige les chercheuses et les chercheurs à investiguer manuellement de grandes surfaces, souvent de façon aléatoire, ce qui prend beaucoup de temps et ralentit le processus de découverte. L’objectif de notre projet est de créer un outil intelligent qui pourrait automatiser cette exploration au microscope de grands espaces 2D ou 3D à la recherche de structures d’intérêt de plus basses dimensions. Cet outil serait capable de repérer automatiquement les structures d’intérêt, afin de pouvoir y lancer des analyses plus poussées. Cette approche pourra être généralisée à différents types de matériaux complexes pour y accélérer les découvertes.